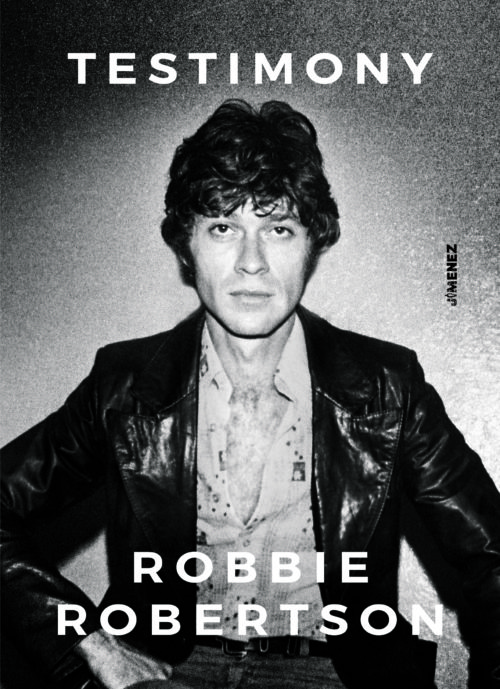

Leader indiscusso della Band, sodale del primo Bob Dylan "elettrico", curatore del commento musicale di alcuni dei capolavori indiscussi di Martin Scorsese, Robbie Robertson è stato uno dei "testimoni" più attendibili di un periodo storico - dal 1957 in poi - in cui la musica americana stava scoprendo se stessa, alla ricerca di nuove forme di espressione e di nuove realtà.

Un'autobiografia gustosa e ben scritta, un bellissimo libro che può essere letto anche da chi conosce poco o nulla della musica o dell'America di quegli anni.

Un viaggio turbinoso e affascinante che parte dai primi passi di Robertson fino a quel concerto d'addio della Band che fu poi incastonato nella storia della musica e del cinema dal film The Last Waltz, con la regia di Martin Scorsese.

Non c'è pagina che non desti sorprese e sorrisi, dove è facile incontrare Jimi Hendrix o Andy Warhol, i Beatles e Charles Mingus, David Crosby e il mitologico trio di cui fece parte anche Neil Young. Nomi, cognomi, locali, città, si affastellano dentro i ricordi nitidi e dolcemente ingenui di un Robertson ancora giovanissimo, che racconta ogni cosa con uno spirito puro e capace di meravigliarsi.

Si respira un modo di "pensare" musica fatto di condivisioni, di passioni, di amore e di sesso, di droga e di strumenti musicali innovativi, dov'è facile finire sul palco di qualche mito del futuro o di perdere per strada amici o speranze.

Ma il pregio più bello di questo libro è che non è un testo dannato, non vive di nostalgia da pensionato rancoroso, non rincorre l'autocelebrazione.

Raramente mi sono divertito e arricchito leggendo un'autobiografia musicale e raramente ho fermato la lettura per andare a riascoltare questo brano o a riscoprire quell'altro brano.

Quando ciclicamente certi critici ormai ingrigiti tirano fuori il libro natalizio che racconta la classifica dei propri dischi preferiti - del secolo, del millennio, gli imperdibili - buttatelo via da una parte e acquistate invece testi come questo. Arricchirete la vostra passione musicale ma anche la vostra anima.

Visualizzazione post con etichetta Martin Scorsese. Mostra tutti i post

Visualizzazione post con etichetta Martin Scorsese. Mostra tutti i post

01 luglio 2020

12 dicembre 2019

perdersi dentro THE IRISHMAN

C'è qualcosa di indefinibile dentro questo strano capolavoro; e non è certo perché dura tanto, forse troppo.

C'è qualcosa di indefinibile dentro questo strano capolavoro; e non è certo perché dura tanto, forse troppo. Credo perché Scorsese ha solo "sfiorato" tutti i tasti del suo talento, dimenticandosi però l'empatia, una delle sue doti più nascoste ma percepibili di tutto il suo cinema. E già, il nostro è un regista tecnico: sa usare benissimo la "penna" della cinepresa e l'editing del montaggio.

Ed esattamente come Bach riusciva a trovare l'estasi nonostante un'aritmetica sequenza di note musicali, anche la nevrotica squadratura tecnica di Scorsese ha quel raro dono di saper restituire sentimenti e passioni.

Attenzione, stiamo parlando di saper fare arte con la sola tecnica attraverso un'arte come il cinema che ha della sola tecnica metà della sua essenza... insomma, il curriculum di Scorsese è stato un procedere difficile e probante, che solo i grandi come lui sanno gestire e maneggiare.

Allora, e però, c'è da chiedersi perché in questo film monumento abbia perso così tanto tempo dietro una tecnologia "inutile" come il ringiovanire tre vecchietti, aggiungendo persino degli inutili occhi azzurri: ho passato più tempo a cercare di non guardare questi effetti digitali che a seguire la trama. Perché non ha imitato il casting dell'America di Leone? Se non fosse Scorsese, penserei che un'operazione del genere sia servita per mascherare una trama vista e rivista.

Oltretutto, se come spettatore mi soffermo troppo sulla forma e poco sulla sostanza, vuol dire che c'è qualcosa che non va nel tuo linguaggio. Mettiamoci, certo, che ho una certa passione ed esperienza di cinema - e che quindi potrei avere un occhio troppo distaccato; ma significa ben poco.

Aggiungiamoci che siamo di fronte a una trama forse fasulla, che si muove su tre piani cronologici diversi, con un'idea di metacinema nella metanarrazione che fa venire il mal di testa anche alla tastiera su cui sto scrivendo.

Insomma: è tutto godibile, a tratti divertente, ma è tutto accennato, senza un vero e proprio centro narrativo, con un punto di vista che latita costantemente.

Robert De Niro è poco convinto del suo personaggio, già di sé per stesso poco competitivo e ambizioso.

Al Pacino si siede troppo sui suoi stereotipi, anche se gigioneggia meno del solito (meglio così).

Joe Pesci, invece, è monumentale, da

Musica eccellente.

Montaggio interessante.

Fotografia essenziale ma poco attenta ai cambi cronologici.

Da vedere ma con riserva.

31 luglio 2014

potremo mai imparare dalle formiche?

Saul Bass è uno di quei geni del cinema e della grafica che conoscete tutti quanti, senza sapere di conoscerlo. Tra manifesti, storyboard e idee varie, ha deliziato la storia del cinema (e della grafica) per parecchi lustri.Per farvi capire cosa ha curato, basta ricordare i titoli di testa di Anatomia di un omicidio, le scene di massa di Spartacus, la sequenza della doccia in Psyco... così, presi nel mazzo (chi lo conosce, sa che ho trascurato palate di collaborazioni illustri).

Ebbene, il nostro si è cimentato una sola volta nella regia con un film di rara bellezza che purtroppo non riscosse il successo dovuto, vuoi perché ai limiti della fantascienza, vuoi perché ai limiti del film allegorico; alla fine, non ha soddisfatto il pubblico dell'una e dell'altra sponda.

Eppure Fase IV è un capolavoro, leggermente condizionato dai tempi lenti del periodo in cui fu girato (1974), ma con espedienti narrativi e di fotografia di rara bellezza (per dire: una formica viene ripresa mentre cammina tra un braccio e un tessuto... da brividi).

In sintesi, per un casino astronomico che piacerebbe tanto ai grillini, le formiche di una zona semiarida dell'America più recondita subiscono una brusca evoluzione del proprio comportamento: restano piccole piccole come sono già (quindi niente film b.e.m. all'orizzonte, insomma), ma cominciano a sfruttare al massimo le proprie potenzialità di superorganismo (ho citato volutamente l'ottimo e omonimo saggio di mirmicologia edito da Adelphi).

Due scienziati che studiano il fenomeno (più una fanciulla scampata a una strage - l'interprete fu l'ultima e bellissima moglie di Peter Sellers), sono costretti a numerose peripezie per tenere testa a una siffatta e precisa organizzazione.

La spiegazione della trama procede per fasi (da qui il titolo del film, splendidamente romanzato poi da Barry Malzberg), e ha una conclusione allegoricamente efficace, anche se forse troppo allusiva.

Fatto sta che la scena di cui vorrei parlarvi, e che motiva il titolo del post, ha a che vedere con l'inizio dell'assedio. I nostri due eroi hanno installato un laboratorio supertecnologico ai piedi delle torri che le formiche usano come nido. Laboratorio che ha delle difese ben congegnate per resistere a un assedio così microscopico (in fondo, stiamo parlando di formiche).

Ad un certo punto, il capo della spedizione preme il suo bel pulsantino e irrora il circondario di giallo, un insetticida potente che fa strage di insetti per un'area molto vasta.

Cosa fanno le formiche superstiti?Accompagnata da una musica tipicamente anni '70 che ricorda un po' i Soft Machine e un po' i Pink Floyd di Saucerful of secrets, una formica stacca un pezzettino di insetticida e lo trascina con sé verso il nido. Ma poi, inevitabilmente muore. Ne arriva un'altra che prende con sé quel pezzettino, e dopo pochi metri muore. Ne arriva un'altra che prende quel pezzettino di insetticida, e poi muore. Insomma, alla fine, sacrificio dopo sacrificio, il frammento di giallo viene consegnato alla formica regina che inizia ad analizzarlo, lo seziona accuratamente e lo ingerisce. Dopo pochi secondi, dal suo addome escono delle uova gialle, future formiche che sapranno resistere alla terribile arma "nemica".

Ebbene, il nostro si è cimentato una sola volta nella regia con un film di rara bellezza che purtroppo non riscosse il successo dovuto, vuoi perché ai limiti della fantascienza, vuoi perché ai limiti del film allegorico; alla fine, non ha soddisfatto il pubblico dell'una e dell'altra sponda.

Eppure Fase IV è un capolavoro, leggermente condizionato dai tempi lenti del periodo in cui fu girato (1974), ma con espedienti narrativi e di fotografia di rara bellezza (per dire: una formica viene ripresa mentre cammina tra un braccio e un tessuto... da brividi).

In sintesi, per un casino astronomico che piacerebbe tanto ai grillini, le formiche di una zona semiarida dell'America più recondita subiscono una brusca evoluzione del proprio comportamento: restano piccole piccole come sono già (quindi niente film b.e.m. all'orizzonte, insomma), ma cominciano a sfruttare al massimo le proprie potenzialità di superorganismo (ho citato volutamente l'ottimo e omonimo saggio di mirmicologia edito da Adelphi).

Due scienziati che studiano il fenomeno (più una fanciulla scampata a una strage - l'interprete fu l'ultima e bellissima moglie di Peter Sellers), sono costretti a numerose peripezie per tenere testa a una siffatta e precisa organizzazione.

La spiegazione della trama procede per fasi (da qui il titolo del film, splendidamente romanzato poi da Barry Malzberg), e ha una conclusione allegoricamente efficace, anche se forse troppo allusiva.

Fatto sta che la scena di cui vorrei parlarvi, e che motiva il titolo del post, ha a che vedere con l'inizio dell'assedio. I nostri due eroi hanno installato un laboratorio supertecnologico ai piedi delle torri che le formiche usano come nido. Laboratorio che ha delle difese ben congegnate per resistere a un assedio così microscopico (in fondo, stiamo parlando di formiche).

Ad un certo punto, il capo della spedizione preme il suo bel pulsantino e irrora il circondario di giallo, un insetticida potente che fa strage di insetti per un'area molto vasta.

Cosa fanno le formiche superstiti?Accompagnata da una musica tipicamente anni '70 che ricorda un po' i Soft Machine e un po' i Pink Floyd di Saucerful of secrets, una formica stacca un pezzettino di insetticida e lo trascina con sé verso il nido. Ma poi, inevitabilmente muore. Ne arriva un'altra che prende con sé quel pezzettino, e dopo pochi metri muore. Ne arriva un'altra che prende quel pezzettino di insetticida, e poi muore. Insomma, alla fine, sacrificio dopo sacrificio, il frammento di giallo viene consegnato alla formica regina che inizia ad analizzarlo, lo seziona accuratamente e lo ingerisce. Dopo pochi secondi, dal suo addome escono delle uova gialle, future formiche che sapranno resistere alla terribile arma "nemica".

14 marzo 2012

Hugo Cabret c'est moi (#hugocabret)

Odio i film con i bambini. Con tutto il cuore e l’anima. Ho capito che ero cresciuto, quand’ho rifiutato di andare a vedere i disney con protagonisti dei bambini…

Ma amo Scorsese. Con tutto il cuore e l’anima. Ho capito che sono cresciuto, quand’ho sentito dentro di me il “dovere morale” di andare a vedere il suo Hugo Cabret… un capolavoro.

Una delle più belle e intense dichiarazioni d’amore per il cinema.

Attenzione: non per la storia del cinema, ma per quello che il cinema rappresenta, per quello che il cinema è, per la sua magia, per quella terribile fitta al cuore che mi prende quando si riaccendono le luci in sala per dirmi che devo tornare alla realtà… forse è per questo che quando me ne devo andare dalla sala, mi vergogno di incrociare gli altrui sguardi; è stato così intimo quel mio viaggio, che mi vergogno a farmi vedere così scoperto, così vulnerabile.

E Hugo Cabret mi ha strappato continue commozioni, umettandomi gli occhi di tutte quelle sensazioni che ho provato da quanto per la prima volta vidi in una proiezione privata King Kong, o quando - mentre Turone segnava in fuorigioco - vivevo le magie di 007. E gli occhi giovani e innocenti e curiosi del bimbo protagonista, sono i miei; non certo di quel celeste devastante e miracolato, ma sempre i miei occhi sono.

Scorsese azzecca tutto, dal prodigioso piano-sequenza iniziale alle citazioni trasversali (il treno che deraglia nel sogno è cosa realmente accaduta), alla musica paraglassiana e fortemente legata a una Francia preVichy che sa tanto di Casablanca, di Truffaut, di Camus, di belle epoque, di Rilke e Salomé che passeggiano incrociando magicamente Hemingway o Picasso, di quelle cose che credi sopravvivano al tempo, ma che il tempo rende indelebili solo nel fumo della Memoria.

Scorsese si arrampica dentro la nostra misericordia di occidentali persi e ci regala un filo di turbamento, ricordandoci che l’ultima delle grandi arti è fatta solo dei nostri sogni.

E non poteva che farlo con l’immagine solida e impalpabile di Méliès, l’ultimo degli sperimentatori, il primo e unico che aveva capito quanto il cinema fosse fatto di nulla, di nulla come l’acqua però, di cui non senti il gusto, ma che ti è indispensabile per vivere (o sopravvivere).

10 marzo 2010

shutter island

Se siete in sala, aspettando la proiezione di un altro film, e vedete che c'è aria del trailer di Shutter Island, voltatevi dall'altra parte e tappatevi le orecchie (magari non fate "la la laaaa" ad alta voce, ché il vicino si potrebbe incazzare): questo è uno dei numerosi casi in cui capireste tutto e subito, e quindi poi non vi gustereste il film. E anche se la cosa potrebbe contare poco, vi rovinereste il gusto di assaporare il crescendum perfetto della sceneggiatura, e le varie disvelazioni.

Detto ciò, non è il migliore Martin Scorsese, perché forse ammicca troppo a Kubrick (ma senza nevrosi estetiche) o all'Hitchcock di maniera (senza intreccio parasessuato, però). O forse, e semplicemente, perché Scorsese sta invecchiando, e, come tutte le persone che invecchiano, tende a ripetersi, anziché esplorare "strani e nuovi mondi". Non è un difetto, ma nemmeno un pregio.

È un film dove le paure di Scorsese si sommano: c'è la fobia di Taxi Driver, l'omicidio estetizzato alla Bravi Ragazzi, la paura del "dopo" di Al di là della vita, la violenza bruta ma desiderata alla Cape Fear... ma non nel modo che potete immaginare (tocca esprimermi meglio, cioè): è come se queste tracce, questi stilemi scorsesiani siano usati o con voluto mestiere o con sfuggita sciatteria. C'è cioè una paura del reale che dovrebbe far paura anche allo spettatore, ma che invece lo porta a cercare la trama anziché la sua forza psicologica. E per un film che pretende di essere "psicologico" non è proprio una gran valutazione.

Detto ciò, è un film che comunque va visto, magari di pomeriggio (e non dalle 22,00 in poi, come mi è capitato ieri notte), perché alcuni momenti di stanca, alcune sospensioni diventano intollerabili se non siete freschi e satolli.

Chi scrive ha avuto la pessima idea di capire cosa sarebbe accaduto prima ancora di entrare in sala, e quindi mi son gustato più le coerenze della sceneggiatura che il resto. E devo dire che lì c'è stato un gran lavoro.

Non capisco però certi movimenti basculanti della cinepresa, né tantomeno certi stacchi a schiaffo totalmente gratuiti.

Di Caprio è grande (col solito pessimo doppiaggio), il mio Mark Ruffalo non ha le vesti che meriterebbe, Max von Sydow è ancora vivo (quanti anni ha? Boh!), Ben Kingsley ha sempre gli occhi spalancati, Elias Koteas è monumentale (vi sfido a riconoscerlo)... le musiche, scelte da Robbie Robertson (ex Band, il gruppo celebrato dall'Ultimo Walzer sempre di Scorsese), sono a metà tra Bernard Herrmann, György Ligeti e Gustav Holst (questi ultimi due usati - guarda caso - per il 2001 di Kubrick, il primo per sottolineare il monolito, e il secondo come musica guida durante il montaggio).

Detto ciò, non è il migliore Martin Scorsese, perché forse ammicca troppo a Kubrick (ma senza nevrosi estetiche) o all'Hitchcock di maniera (senza intreccio parasessuato, però). O forse, e semplicemente, perché Scorsese sta invecchiando, e, come tutte le persone che invecchiano, tende a ripetersi, anziché esplorare "strani e nuovi mondi". Non è un difetto, ma nemmeno un pregio.

È un film dove le paure di Scorsese si sommano: c'è la fobia di Taxi Driver, l'omicidio estetizzato alla Bravi Ragazzi, la paura del "dopo" di Al di là della vita, la violenza bruta ma desiderata alla Cape Fear... ma non nel modo che potete immaginare (tocca esprimermi meglio, cioè): è come se queste tracce, questi stilemi scorsesiani siano usati o con voluto mestiere o con sfuggita sciatteria. C'è cioè una paura del reale che dovrebbe far paura anche allo spettatore, ma che invece lo porta a cercare la trama anziché la sua forza psicologica. E per un film che pretende di essere "psicologico" non è proprio una gran valutazione.

Detto ciò, è un film che comunque va visto, magari di pomeriggio (e non dalle 22,00 in poi, come mi è capitato ieri notte), perché alcuni momenti di stanca, alcune sospensioni diventano intollerabili se non siete freschi e satolli.

Chi scrive ha avuto la pessima idea di capire cosa sarebbe accaduto prima ancora di entrare in sala, e quindi mi son gustato più le coerenze della sceneggiatura che il resto. E devo dire che lì c'è stato un gran lavoro.

Non capisco però certi movimenti basculanti della cinepresa, né tantomeno certi stacchi a schiaffo totalmente gratuiti.

Di Caprio è grande (col solito pessimo doppiaggio), il mio Mark Ruffalo non ha le vesti che meriterebbe, Max von Sydow è ancora vivo (quanti anni ha? Boh!), Ben Kingsley ha sempre gli occhi spalancati, Elias Koteas è monumentale (vi sfido a riconoscerlo)... le musiche, scelte da Robbie Robertson (ex Band, il gruppo celebrato dall'Ultimo Walzer sempre di Scorsese), sono a metà tra Bernard Herrmann, György Ligeti e Gustav Holst (questi ultimi due usati - guarda caso - per il 2001 di Kubrick, il primo per sottolineare il monolito, e il secondo come musica guida durante il montaggio).

31 luglio 2009

tornare a Woodstock

Manca poco, veramente poco, e si parlerà dell'anniversario di Woodstock l'"evento" musicale per eccellenza, svoltosi a Bethel una piccola città rurale nello stato di New York, dal 15 al 18 agosto del 1969.

La prima volta che vidi il film celebrativo (con un giovanissimo Scorsese dietro una delle cineprese) fu a metà degli anni '80, con mia sorella, al Mignon, un delizioso cinema dalle parti di Porta Pia.

Mi restarono scolpiti nella memoria The Who, Santana, Jimi Hendrix e mille altri, di cui magari allora non conoscevo nulla. Mi restò ancor più colpita la mia indole di ascoltatore: mi piaceva tutto, ma proprio tutto. Non riuscivo, cioè, a fare delle scelte, a trovare qualcosa di più interessante o gradevole: erano tutte note formidabili, eterne, possenti, prodigiose. Un'esperienza unica, che mi aprì tantissime porte.

riuscivo, cioè, a fare delle scelte, a trovare qualcosa di più interessante o gradevole: erano tutte note formidabili, eterne, possenti, prodigiose. Un'esperienza unica, che mi aprì tantissime porte.

In questi giorni di celebrazioni più o meno forzate, vi consiglio alcuni acquisti, magari esosi, ma sicuramente fondamentali. Elliot Tiber ha scritto un libro di poche pagine - Taking Woodstock - in cui racconta la sua esperienza di quasi-organizzatore e privilegiato spettatore. Un testo prezioso e commovente.

Da questo Ang Lee ha tirato fuori un film di cui si parla a corrente alternata, ma che ancora non è arrivato da noi. Staremo a vedere.

Il cofanetto dvd celebrativo lascia veramente a bocca aperta, a partire dalla vellutata confezione. Tra i gadget inutili ma commoventi: la riproduzione di piatti e fazzoletti di carta o plastica su cui gli spettatori hanno scritto di tutto, copie anastatiche dei biglietti, ristampa del Life dell'epoca, una toppa con il simbolo di Woodstock, un'immagine lenticolare che cambia a seconda della prospettiva da cui la osservi (ne avevamo gustata una analoga nel confanettone di Blade Runner). Insomma: un giocattolone per adulti mai cresciuti.

Ah, dimenticavo: ci sono molte ore in più di musica rispetto alla primitiva versione cinematografica, oltre che alcuni making of veramente interessanti.

Vi lascio con un frammento video particolare. Tra le convocate ma non pervenute al concerto figura Joni Mitchell. Per banali motivi di traffico (e che traffico!) non poté presentarsi per eseguire le sue canzoni, soprattutto quella che aveva scritto apposta per l'evento. La fecero propria Crosby, Stills & Nash. Eccola qua:

La prima volta che vidi il film celebrativo (con un giovanissimo Scorsese dietro una delle cineprese) fu a metà degli anni '80, con mia sorella, al Mignon, un delizioso cinema dalle parti di Porta Pia.

Mi restarono scolpiti nella memoria The Who, Santana, Jimi Hendrix e mille altri, di cui magari allora non conoscevo nulla. Mi restò ancor più colpita la mia indole di ascoltatore: mi piaceva tutto, ma proprio tutto. Non

riuscivo, cioè, a fare delle scelte, a trovare qualcosa di più interessante o gradevole: erano tutte note formidabili, eterne, possenti, prodigiose. Un'esperienza unica, che mi aprì tantissime porte.

riuscivo, cioè, a fare delle scelte, a trovare qualcosa di più interessante o gradevole: erano tutte note formidabili, eterne, possenti, prodigiose. Un'esperienza unica, che mi aprì tantissime porte.In questi giorni di celebrazioni più o meno forzate, vi consiglio alcuni acquisti, magari esosi, ma sicuramente fondamentali. Elliot Tiber ha scritto un libro di poche pagine - Taking Woodstock - in cui racconta la sua esperienza di quasi-organizzatore e privilegiato spettatore. Un testo prezioso e commovente.

Da questo Ang Lee ha tirato fuori un film di cui si parla a corrente alternata, ma che ancora non è arrivato da noi. Staremo a vedere.

Il cofanetto dvd celebrativo lascia veramente a bocca aperta, a partire dalla vellutata confezione. Tra i gadget inutili ma commoventi: la riproduzione di piatti e fazzoletti di carta o plastica su cui gli spettatori hanno scritto di tutto, copie anastatiche dei biglietti, ristampa del Life dell'epoca, una toppa con il simbolo di Woodstock, un'immagine lenticolare che cambia a seconda della prospettiva da cui la osservi (ne avevamo gustata una analoga nel confanettone di Blade Runner). Insomma: un giocattolone per adulti mai cresciuti.

Ah, dimenticavo: ci sono molte ore in più di musica rispetto alla primitiva versione cinematografica, oltre che alcuni making of veramente interessanti.

Vi lascio con un frammento video particolare. Tra le convocate ma non pervenute al concerto figura Joni Mitchell. Per banali motivi di traffico (e che traffico!) non poté presentarsi per eseguire le sue canzoni, soprattutto quella che aveva scritto apposta per l'evento. La fecero propria Crosby, Stills & Nash. Eccola qua:

Iscriviti a:

Post (Atom)