Scritta dalla nipote, con uno stile asciutto e preciso, questa biografia racconta Pannonica dagli inizi fino alla sua morte, passando per il dramma della Shoah (che colpirà direttamente anche la famiglia Rotschild), per un'Europa umiliata dal nazifascismo, per un'America liberatrice ma ancora provinciale e razzista, per il mondo del jazz sempre in bilico tra fascino e autodistruzione.

Pannonica era una donna fuori dal suo tempo, ma, sotto molti aspetti, fuori da tutti i tempi. Femminile e indipendente, mamma distratta ma affettuosa, imprenditrice istintiva ma non cinica, appassionata delle novità e delle cose belle, maestra di vita ma nel contempo infantile e spregiudicata.

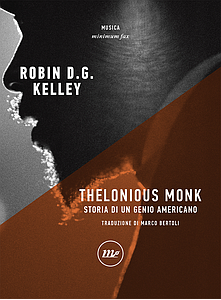

Ovviamente, non mancano le pagine dedicate alla sua casta storia d'amicizia con Thelonious Monk, i suoi incontri con geni del persempre come Charlie Parker e come cento altri nomi che farebbero tremare i polsi anche all'esperto più navigato.

Un libro che può piacere sia al critico aperto e bendisposto, come anche a chi non ama le biografie e preferisce la classica forma-romanzo.